2017.11.24

秋も終わりに近づき、寒さの厳しい季節になってきましたね。

そんな寒さも吹き飛ばすような、心温まる話を今日はお届けしたいと思います!

山奥の家に住み始めて約2年。やっと、1から自分で作ったお米を食べることができたので、その1年間を振り返ってみたいと思います。

想像もしなかった大変なことから、嬉しいことまで本当にたくさんのドラマがありました。

ちなみに、ざっくりとお米を作る過程は、

①耕運(耕す) → ②水管理(田んぼに水を入れる) → ③代掻き(田んぼをかき混ぜる)

→ ④田植え → ⑤水管理(随時)→ ⑥草取り→ ⑦稲刈り

→ ⑧はぜ掛け →⑨脱穀 →⑩籾すり・精米

の10工程ほどとなりました。

(この想いは書き始めたら止まらなくなるので超最速で、ズババババ〜〜〜っと書きます。)

目次

急勾配の耕作放棄地の棚田を再生

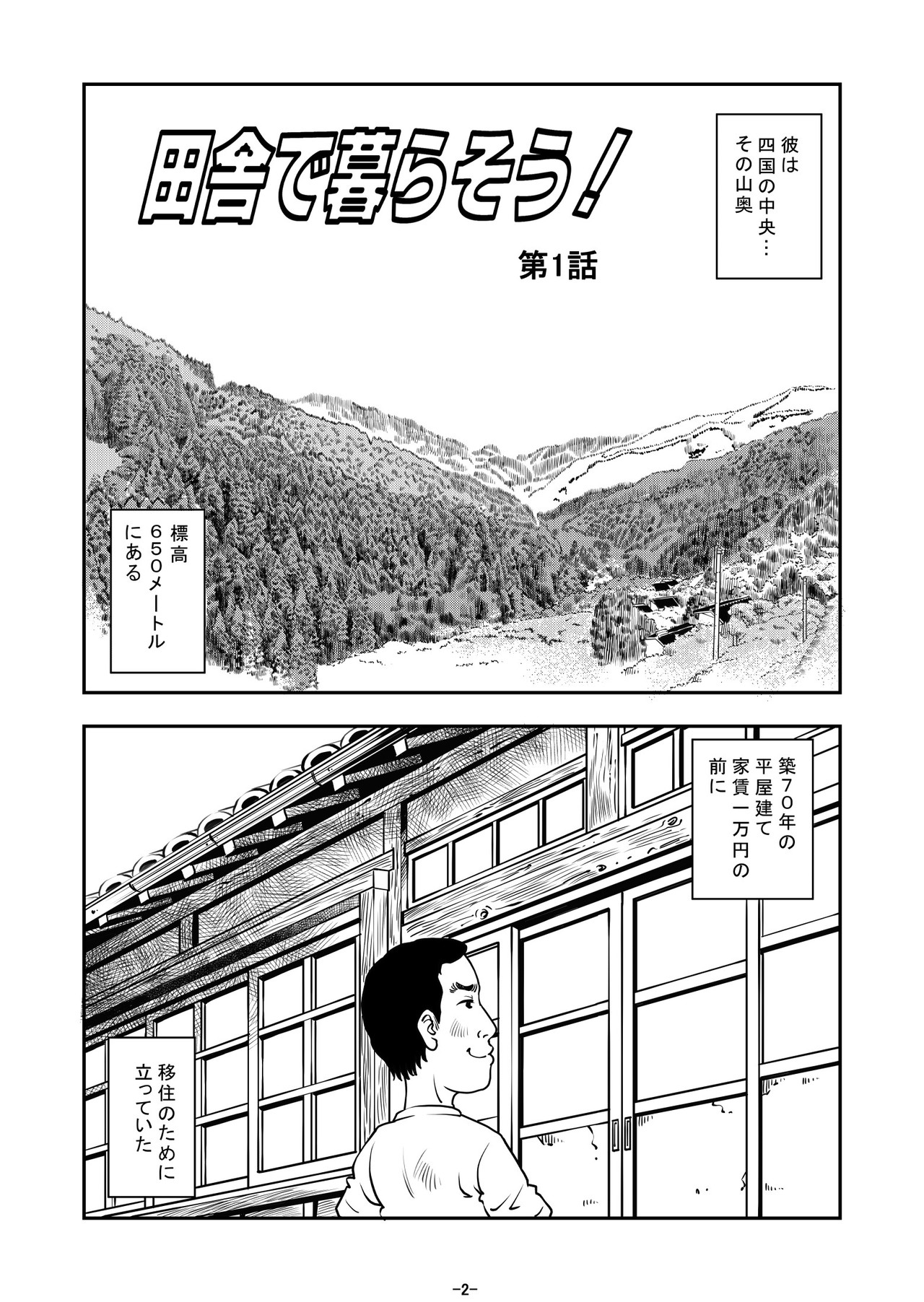

僕が住む高知県の中山間地域は広大な平地で大規模に米が作れるような土地はなく、そのため小さな段々になった畑が広がるような地域です。

で、そんな土地には収入に繫がらなく手離された耕作放棄地がたくさんあります。

今回、僕たちがお米を作ったのもそんな耕作放棄地の1つ(正式には昨年度に別の人が作る前まで。)でした。

昨年にすでに1度トラクターを使って、耕耘していたのでだいぶ綺麗にはなっていますが、始める前のたんぼはこんな感じ。

5月初旬ごろ、僕たちがまず始めたのは、この土地をたんぼとして使うための整備作業でした。

2〜3日ぐらいかけて、耕耘作業、周りの草刈り作業、溝を埋める作業、たんぼに入った水が抜けないように穴をふさぐ作業などです。

普通の田舎のたんぼでもこんなにも過酷な場所から水をひいているところなんて、少ないと思いますが、なにぶん水路などもしっかりと整備されていない山奥なので、水源も超遠い。

僕らのたんぼは水源から約400m以上はありました…

ひいいいいー…

この岩を登って水源まで行くのは本当きつかったですね。

川の上流から直径10cmを超えるパイプをぐわーーーっと引いて、何十年も昔に作られた水路から水を流していくんです。

ぶわーーーっと田んぼ全体に水が馴染んでいって、田んぼらしい状態に持って行くまでに1週間以上かかりました。

ここまでで第1フェーズ終了。

みんなで泥んこになり、田んぼに緑が広がった

実は、今年度は僕が活動している団体「NPO法人ONEれいほく」の通年のイベント企画を組んで、ポイントポイントでみんなで作業する日程を組んでやる方向でやってみました。

農業ってどうしても一人で黙々とやっていくのはとても大変なので、みんなでやって、毎回「ふー。疲れたー。お疲れさまー」って感じでやりたかったからなんですよね。

で、第1回目のイベントは泥まみれになりながら、みんなで田んぼ運動会を開催しました。

全国からいろいろな人たちがきて、一緒にドロドロになりました。本当に米づくりをしているのかと思うぐらいに盛大に遊びまくり、全力で泥まみれ。

実は、これもれっきとした田んぼで美味しいお米を育てるために必要な作業なんです。

”代掻き”といって、田んぼに水を張ってから、田んぼの中に眠っている有害なガスを抜いたり、田んぼの表面をなだらかにして、苗がムラなく育つようになどいろいろな意味がこもった作業なんです。

そして、次の日はいよいよ”田植え”

僕も含め、みんな初めてなんですが、昔の定規などをつかって丁寧にかつ、スピード感を持って植えていきました!

なんか水が入った時と同じように、感慨深いです。

何もなかった草原のような場所に可愛く稲の苗がなびいています。

こうして、田植えの第2スッテプが無事終了しました。

田んぼ?森?

さて、田植えが終わってからは水の管理や肥料をやったりがメインで行うべきことなんですが、僕たちはあることにこだわってやってみたんです。

それは、「除草剤」をまかずにやるということ。

実際、ほとんどの米農家さんなどでは除草の手間などを考えて、除草剤をまいているところが多いのですが、これだけの規模なので、なんとか自分たちで草取りを丁寧にやっていけばいいのではないかと考え、除草剤をまかない方向性でやってみたかったんです。

《結果:2週間後》

《結果:1ヶ月後》

《結果:2ヶ月後》

ちょこちょこと草引きしてたのにもかかわらず、稲の大敵である”ヒエ”が大量に生えてしまい、もうどれが稲かもわからないような状況にまでなってしまっていました。

除草剤を使わないという選択は自然の力で育てたいという人にとっては素晴らしいことなんですが、本当作るより買った方がマシだなって思ってしまうぐらいに大変な作業だったんですよね。

結局はこの草取り作業もみんなで一緒にやってしまおうってことで、イベントに!

この写真のように、森のように茂ってた場所が田んぼに戻って行きました。草取り作業も田んぼ作る上でめっちゃ大変な作業なんですよね〜。

ここまでで第3フェーズ終了。

度重なる水源問題…(10回以上は行ったな…)

そして、さらに大変だったのはやっぱりこうした山間部という立地のため起こる水源のパイプが詰まって…水量が少なくなって…などの問題から気付いたら田んぼがカラカラになっちゃってたみたいなことが結構起こっちゃいました。

☝️作業してるここを上り下りするのも相当苦労しました。

金色に光り輝く棚田の景色

田んぼに苗を植えて、約5ヶ月がたったころ。

泥まみれになり、土地を耕し、苗を一緒に植えてきた参加者もこの表情。

僕も言い表しようのない達成感で心がいっぱいでした。

最初っから、ずっと教えてくれていた地元の方がイネを干すハゼにかけるためにイネの結び方を教えてくださり、

僕も満足げなこの表情。

今回も、みんなで楽しく稲刈りして、

イネを干すためのハゼにかけて、終了!

台風襲来。。。

とまあ、ここまでやっとの事で辿り着いた乾燥待ち…が…

学生時代にはきて欲しくて、きて欲しくてたまらなかったあいつが…

見事にハゼは崩壊。

僕たちの田んぼは半分ほどの被害で済んだので、その日のうちに速攻で復旧できて、難は逃れました。

脱穀・精米

そして、最後の最後の工程!

稲がしっかり乾くまで干したら、脱穀機を使って、脱穀→籾すり→精米の3つの工程を経て、ついに!!!!!

自分で1から作ったお米がこんなにも美味しいなんて始めて知った。

最後はみんなで作ったお米を釜戸で炊いて、おにぎりを握り、好みの味付けのおにぎりを作って食べるという超シンプルなイベントを開催しました。

みんなの手で握られたおにぎりは、あの殺伐とした土地を耕してできたものなのだと信じられないくらいに輝いていました。

お世話になっている人たちへ献上!

1から作ってみてしかわからないこの苦労、そして、それを乗り越えた時の感動、何よりそれらをすっ飛ばしては得られなかった「白くひかる」米粒たち。

たくさんの人たちが関わったからこそ、もっともっと美味しいお米になったんじゃないかな〜と思います。

今回ここで作ったお米はイベントに参加してくれた人たち、いつも僕たちを応援して、協力してくれている人たちに年貢として納めます!

まとめ

今年、1年かけてお米を1から作ってみてわかったことがたくさんありました。ほんとに食べ物を作ることの大変さも感じました。

でも、それ以上にできたときの喜びがとてつもなくでかくて、努力してきてよかったなと思いましたね。

費用対効果は絶大に低いかもしれないけれど、この達成感はやった人にしか味わえない最高の価値だと思いました。環境があっても、やってみてない人はぜひぜひ挑戦してみてくださいね!

ps.今回、たくさんの人たちに関わってもらいましたが、特にイベントを企画し、一緒にお米づくりをやってくれたインターンのゆき(@NhaaClaa)!ほんとお疲れ様、ありがとう。

おすすめ記事

・「本当にお酒に強い?」9種類のパターンに分類し検査してくれる遺伝子検査をやってみた結果…・【決定版】映画ドラマ見放題サービスの徹底比較とオススメの紹介

・諦めることに対してネガティブじゃないですか?生まれつきが99%!?為末大さんの「諦める力」が的を射すぎている件

NPO法人ひとまき代表理事

猟師・企画デザイナー

月間4万人の人に読まれるブログ「ジムニーに乗ったサル」

ジビエ特化メディア「ジビエーる」を運営。

詳しいプロフィール

矢野大地の欲しいものリスト 矢野大地のvalu