2018.05.10

どうも、自由になったサル(@123Vaal)です。

さて、秋晴れが続く爽やかな天気の中少しシリアスなお話をしたいと思います。

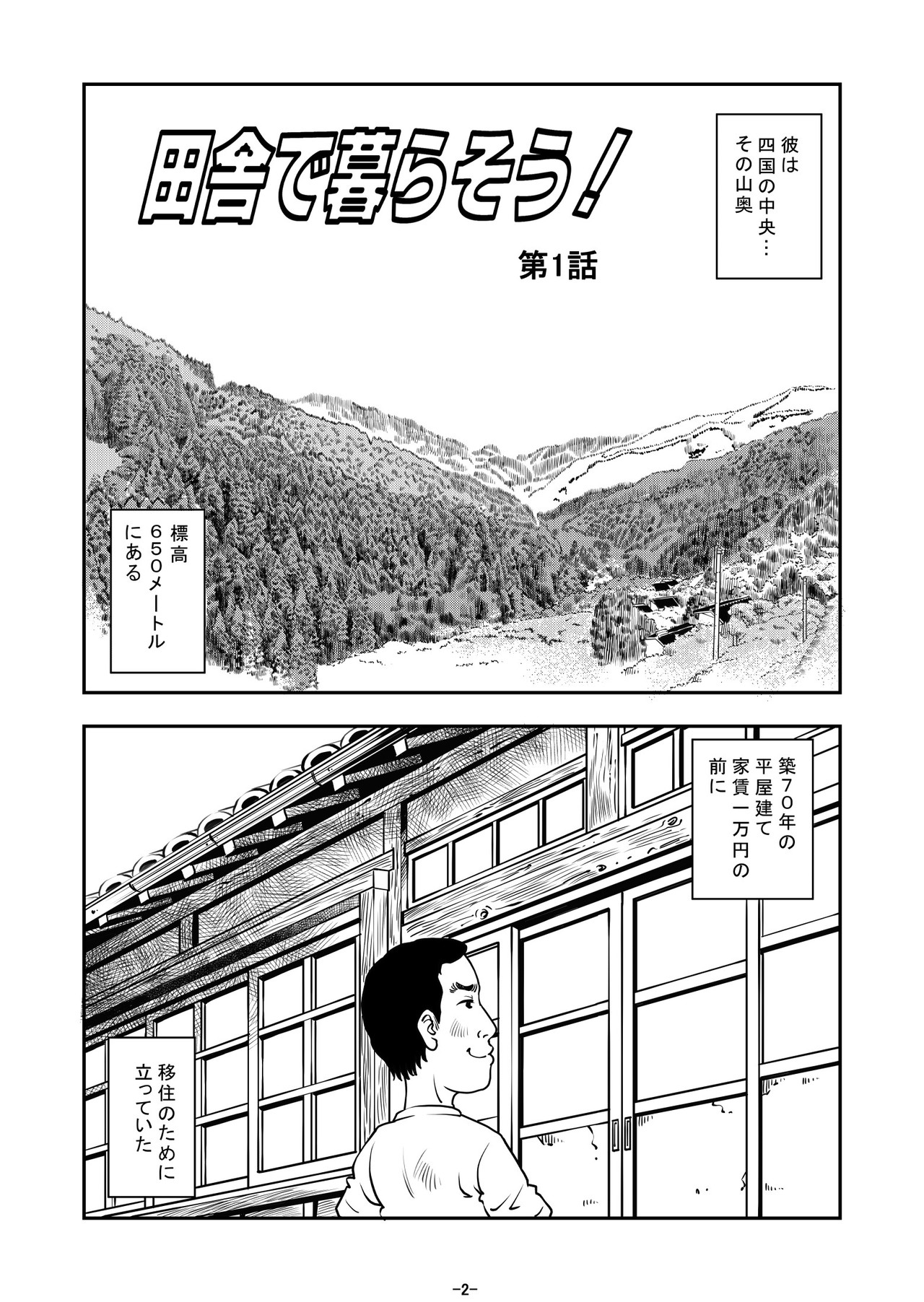

大学卒業後、限界集落(5割以上が65歳以上)と呼ばれる場所に移住して早2年が経ちました。

当時23歳だった僕は、周りから反対されることを押し切り今の選択をしたわけですが、全然後悔はしていませんし、今とてもいい感じで生活ができています。

が、住み始めてから何の問題が起こらなかったわけではありません。何度か逃げ出したいなと感じることもありました。

そうしたことを通して、20代で限界集落と呼ばれる場所に移住する人、また移住を検討している人へ伝えておきたいことをまとめておきたいと思います。

これを読んで、「思ってたのと違った!」というようなミスマッチが少しでも減ればと思います。

目次

田舎はあなたの思うスローライフを送る場所ではない場合が多い

田舎に住めば、毎日がスローライフ。都会で消耗した心も、すっきり穏やかで、晴れやか。

なんて、、、ってことはほとんどの場合ありません。

強いて言うなら、ある程度金銭的に余裕がある人で設備に対して、お金をかけられる人は多分理想的なスローライフが送れることでしょう。でも、お金のない若者に現実はそんなに甘くありません。

僕が住む山奥なんて、6月〜10月は毎月3回ぐらいは草刈りをしないと一瞬で森になってしまうぐらい自然の生命力は強いです。

こっちに住み始めてからよく、「薪ぐらしっていいね。火のある生活。なんか最高じゃん。」なんてことを言われることが多くなりました。

確かに火のある生活最高ですよ。薪風呂だってガスで沸かすよりはるかに気持ちいし、薪ストーブも最高です。

でも、その薪はどこから来ているのか……

そう、自分で山に切り出しに行くんです。

そりゃもう、ノコギリでギコギコなんてしてたら火が暮れても一週間分の薪さえ手に入らないでしょうね。

それに、薪なんて買ったらえらいことなりますからね。それだったら、灯油買ってた方がマシってなるんです。

だから、結局は薪をてにいれるためにチェーンソーを使うスキルとかは必須だし、道具類ももちろん使いこなせないとです。

まあ、こうして振り返ると2年経った今でも僕は日々の生活を”スローライフ”と感じたことは一度もないかもしれないな〜

タダ≠無料

この記事を書いている時に、ちょうどいい記事(田舎の「タダ」は「無料」ではない – PRESIDENT ONLINE)を見つけたので、そこから抜粋させてもらいます。

若者が都会から田舎へ移住すると、地元の人から「タダ」でさまざまなモノをもらえることがあります。野菜や米だけでなく、バイクや家をもらった人もいるそうです。

しかし、慶應義塾大学特任准教授の若新雄純さんは「田舎のタダは、“無料”ではない」といいます。

移住者の中には「田舎で受ける“タダ”を“無料サービス”と勘違いし、循環する善意を搾取してしまう人もいる」

「0円」という対価を払った、売買契約が完了したと勘違いしてしまうから、そこで終了できるんです。ちなみに、そのように「もらうだけ」の人は、田舎の地域にもたまにいます。

かといって、そういう人たちがその地域から追い出されるわけでもありません。

別に、なにかの契約に違反したわけではありませんから、近所から回覧版もまわってくるし、地域のイベントにも誘われます。ただし、周りの人たちは「善意が搾取されている」と感じることでしょう。次第に、循環の輪からは外れていってしまうと思います。

つまり、よく田舎の暖かさみたいな例で「地域の方からいつもおすそ分けで野菜をもらうんです。それで食っていくコストが下がるので、とても安価で住むことができます。」というような話がありますよね?

これは本当にそうなんです。

が、1つ見落としてはいけない内容が抜けているんです。

それは、”対価は金銭ではなくても、その善意に対して答える形で何かしらの想いを形にする必要はある”ということ。

例えば、それが

「家に残っていた日本酒を一杯グラスに注いで、楽しい話をして、帰ってもらうこと」や「自分の家にも余ってて、持て余していたものをおすそ分け返しする」

とかでいいので、してくれた善意に対して、何かを形にして返すということは最低でも意識しておくべきことなんです。

それを怠ると、継続した善意を受け取ることはほぼ出来ません。みんなマザーテレサではありませんからね。

僕自身も、ここに住み始めて、そうした普段都市部で生活してる人が行わないようなエコシステムみたいなものがあることに気がつくまではたぶん結構な善意を搾取してきた気がします。

本当に少し気をつければいいことなんですが、それが煩わしくなってやるのが難しい人は生活するのは大変な場所ですね。

生活コストを下げる為にはそれなりの努力が必要

これは1つ目のことともリンクすることですが、単純に「家賃が安く、光熱費も安い、野菜を作れれば食費も下げられる。」みたいに思うでしょうね。

もちろん間違ってはいません。が、たぶんみなさんが思っているよりも努力は必要です。

家賃が安くたって、家の修繕にはお金がかかるし、お金をかけないようにするためには自分で家を直す必要があります。そのためには時間も労力もいりますよね。

また、光熱費を下げるために薪をって思うじゃないですか?まあ、薪手に入れるの大変っすよ。やってみたらわかります。

そんでもって、「水」!

山水あるし、水道代タダ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

だけど、最低でも月に一度は山奥の水源まで水の管理をしなければならないし、水を家まで引き上げるためのタンクの掃除なんかも定期的にしなければならない。

そうそう、水源までの山道の整備もね。

まあ、わかりきってることだけど、野菜だって、それなりに管理しないとちゃんとできないのは当たり前ですよね。

リアルに考えれば当たり前のことなんですけどね、なんででしょうね。やっぱり体験してみないとどれだけの努力が必要かはわからないんですよ。ほんと。。。

世代間の違いによる、価値観の違い

もうね。当たり前のことなんですけどね。

でもね、なんか期待しちゃうじゃないですか?住むまで。

とってもよくしてくれるおじいちゃん、おばあちゃんだったし、自分の考えだって簡単に受け入れてくれて、いいじゃんいいじゃんって肯定してくれる。

まあ、そんなことはありえないんだけどね。普通はね。

だって、50年以上も離れているんですよ。あっちは、戦後の大変な世の中生きてきたんですよ。僕たちみたいに、腹減ったらコンビニのおにぎり買って、自販機でコーラ飲んじゃえるほど豊かな生活送ってきてないんですよ。

当たり前なんですけどね。なんでだろ。最初は期待しちゃうんですよね。

利害関係の渦に巻き込まれると抜け出せなくなる

これね。これはマジで気をつけないといけないんですよ。

下手すると、会社の中での人間関係に疲れて、田舎に移住してきましたみたいな人にはもっともっとハードな環境になってしまうこともあるんですよね。

限界集落と言われるような場所になれば、やっぱり基本は何十年も昔から知っている人ばかり。そんな中に飛び込むわけだけど、僕らが知らない昔の因縁とか、こじれた関係性なんかが絶対にあるんですよ。

今の自分と向き合ってくれている”その人”の見方は地域全体からすれば全然違ったりするんです。

例えば、よくある話は、

”ある2人の仲良いおじいちゃんがいるのだけど、その1人が「あいつはダメなやつだから仲良くするなよ。」みたいなことを言ってくる。で、それでも聞かなかったら、なぜかその人から全然音沙汰がなくなる。

そしたら、なぜかもう1人のおじいちゃんからも音沙汰がなくなって、ある時久しぶりに会うと「あれ?俺は八方美人なやつと関わる気はないよ」なんてことを言われたりする。”

小さいコミュニティだからこそ、こんな話は万とあって、だからこそ、僕はそんな利害関係にズッポリ足を踏み入れないように、一定の距離感を持つことも大事なことだと思ってます。

仲良くすればするほど、より良い関係を築いてくれるのは確かなんだけど、変に自分の思う方向性と違った向きに進み始めることはそこでの自分の期待していた生活とは全然違う方向性に行くことが多々あるんです。

だから、僕は「いきなり仲良く!」って考えるのではなく、”ちゃんとひとりひとりとのいい距離感を見つけて関わっていくことがとても重要”といつも若者移住者には話しているんです。

”めんどくさい”は結構多い

まあ、まとめると僕たち20代の若者にとって、都会で暮らすよりもはるかにめんどくさいことも多いのです。

それは、田舎から若者たちが去っていった理由にも直接的につながっていると僕は思っています。

だからこそ、そのめんどくさいってことを見ないようにして、きらびやかなスローライフとかに目を向けて、現実逃避するのではなく、ちゃんと見ていく必要があるのだと思います。

めんどくさいと思うことをどんな風にとらえていけるかがミソだということですね。

こんな20代は限界集落への移住をオススメしない

上記の内容をシンプルにまとめて、以下の項目にほぼ全てに該当する人は控えめに言って、限界集落で住むのはキツいと思います。

・世代の違う人とのコミュニケーションが取れない

・わからないことを面白がる力がない

・娯楽がないと生きていけない

・環境適応能力が低すぎる

・最低限のマナー(挨拶など)がない

・ものづくりがキライ

・車の運転ができない(足がない)

・相談仲間がいない人

・年寄りがキライ

など…

これが全てではないですが、この項目のほとんどに当てはまっている人はかなり住むのは困難だと思いますね。

【まとめ】1つ1つは当たり前で意識さえすれば問題は起きにくいし、より生きやすくなる

さて、上記でいろいろとマイナスな表現を書いてきましたが、20代の若者が限界集落に住むのが難しいと言っているわけではないんです。

老後、足を動かすのもやっとの年代になってこんな生活を選ぶのは正直酷ですし、20代の若い世代だからこそ、まだまだいろいろ挑戦できる今だからこそ、おもろい生活ができるんですよ。

僕はここでとても充実した日々を過ごしてます。やったことないことにもいろいろと挑戦し、たまには地域の人とぶつかったりもしました。煩わしいなと思う時もありました。

でも、それに勝るほど、ここの環境で暮らすのは面白いし、楽しいです。だから、そんな風に感じられる人にとっては本当にいい場所だと思うので、ぜひ挑戦してみてください。

また、この記事を読んで、「こんな田舎住んでみたいな」と思ってたけど、ちょっと尻込みしてしまった…って人は、まずは数週間とか、数ヶ月、その場所に住んでみたらいいと思います。

そしたら、僕が言ってることも少しはわかると思うし、自分にあってるのかどうかを体感できると思うんです。

やはり実際にやってみることでしか、リアルはわからないと思うので、ざっくりとした憧れや期待だけで選択せず、トライアルしてみる余裕を持っていただけるといいんじゃないでしょうか?

この記事がこれからの素晴らしい移住ライフをおくるための参考になれば幸いです。

限界集落についての参考書籍を紹介しておく

どちらも小説家 黒野伸一さんが書かれている、事実に基づくフィクション作品です。

特に「限界集落株式会社」は地方発のベストセラー小説と言われ、地方移住希望者の背中を大きく押した作品として有名ですね!

こちらはだいぶ硬めの本ですが、結構いいこと書いてます。

まあ、ざっくりいうと、東京一極集中になって人口が減り続ける地方が生き残る方法を様々なデータを元に解説してくれている書籍です!

じっくり読めば、結構学びになりますよ。

増田レポートで有名な増田寛也さんと富山和彦さんの対談形式で読みやすく、今の地方の現状とこれからについて書いてくれている書籍です。

ただ、経済視点からの意見が多くある中で、現状とのギャップも大きく感じるのでそうした点を見れる点でも面白い著書だと思います!

こちらの2作は僕が結構好きな著書なんですが、

「限界集落=消滅」

というような視点とはまた違い、こうした場所があるから次の文化が作れるといった視点を持った著者の見解が書かれていて面白いです。

特に「地方にこもる若者たち」は都会に若者が流れる仕組みから外れ、地方へ流れていく若者がで始めたという視点で書かれていて、まさに自分自身と繋がる部分があり、面白い本でしたね。

実際に住むことを考えている人は、地域おこし協力隊として、入るといいかも!

最初から、地域の人にもわかりやすい肩書きみたいなものがあれば入りやすいかもしれませんね!

そもそも、限界集落に移住しても「仕事がない」みたいな問題にぶち当たる人は多いです。

なので、まずは地域に役立つ人として入り、数年後そのつながりやスキルを活用して自分のやりたいことにチャレンジしていくと良いのではないでしょうか?

全国6,000人もの様々なミッションを持った人たちと繋がれるのも魅力的ですよ!

おすすめ記事

・「本当にお酒に強い?」9種類のパターンに分類し検査してくれる遺伝子検査をやってみた結果…・【決定版】映画ドラマ見放題サービスの徹底比較とオススメの紹介

・諦めることに対してネガティブじゃないですか?生まれつきが99%!?為末大さんの「諦める力」が的を射すぎている件

NPO法人ひとまき代表理事

猟師・企画デザイナー

月間4万人の人に読まれるブログ「ジムニーに乗ったサル」

ジビエ特化メディア「ジビエーる」を運営。

詳しいプロフィール

矢野大地の欲しいものリスト 矢野大地のvalu